Description

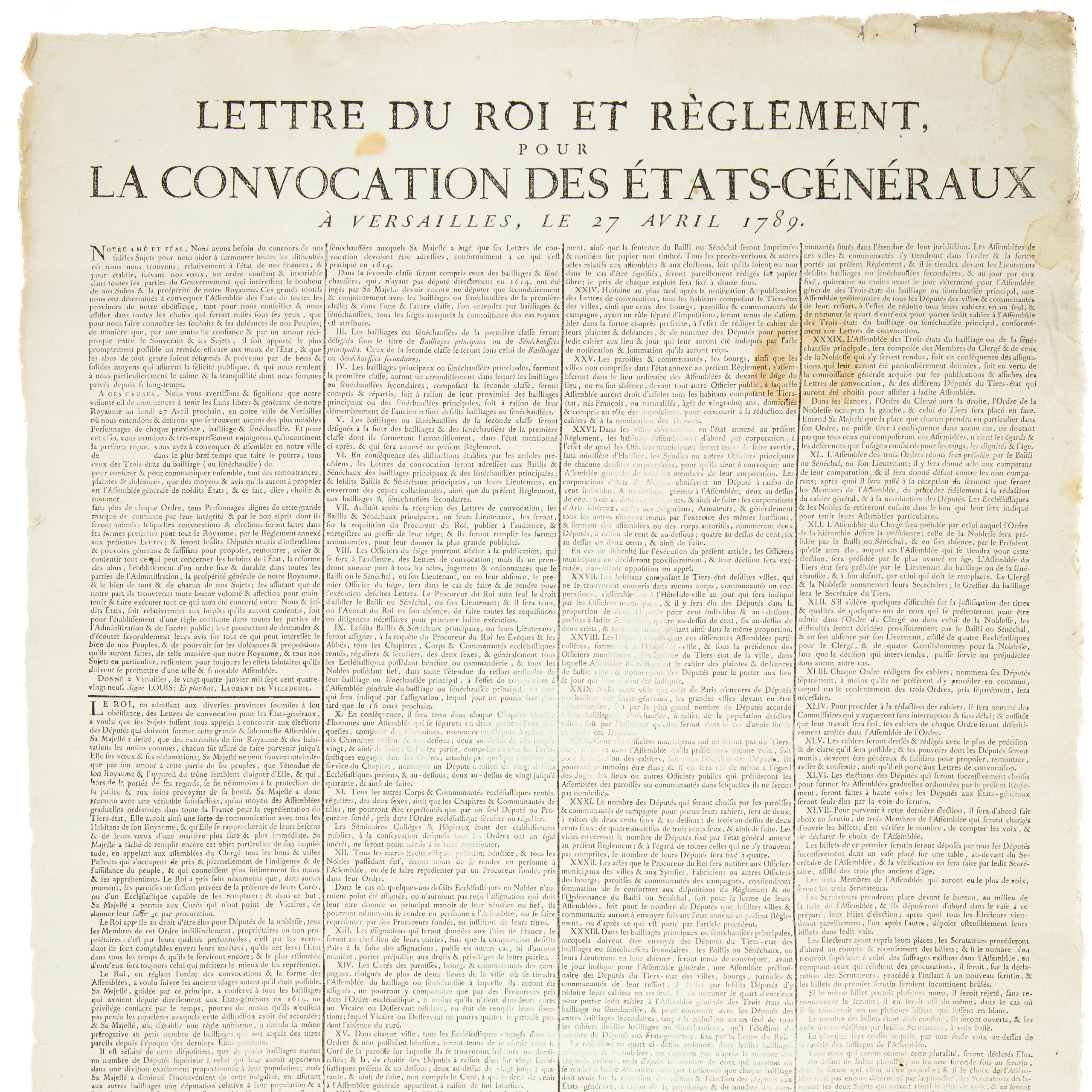

RARISSIME AFFICHE, réalisée par l'imprimerie royale en janvier 1789 à l'occasion de la convocation des états généraux : premier acte de Révolution Française.

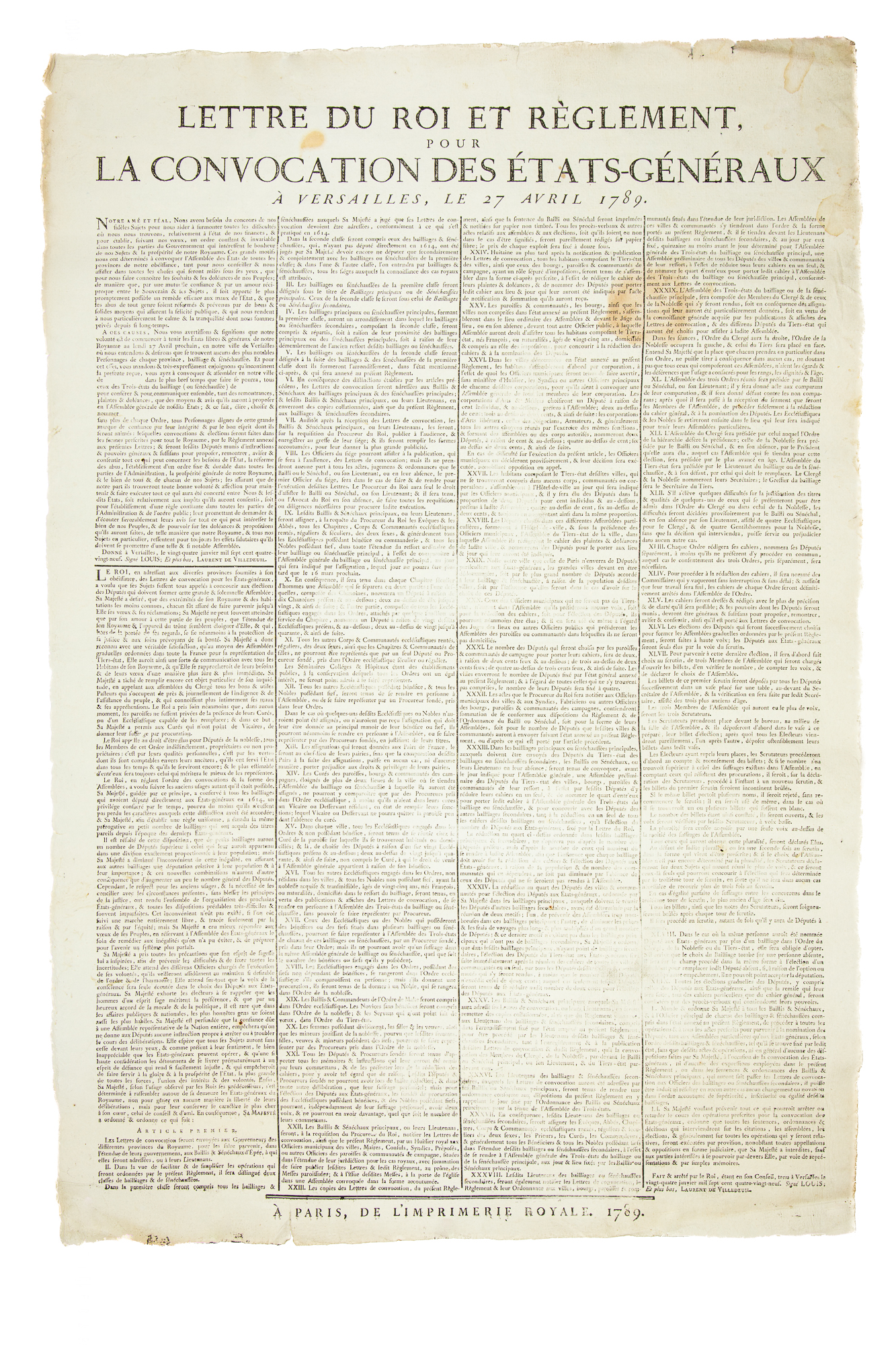

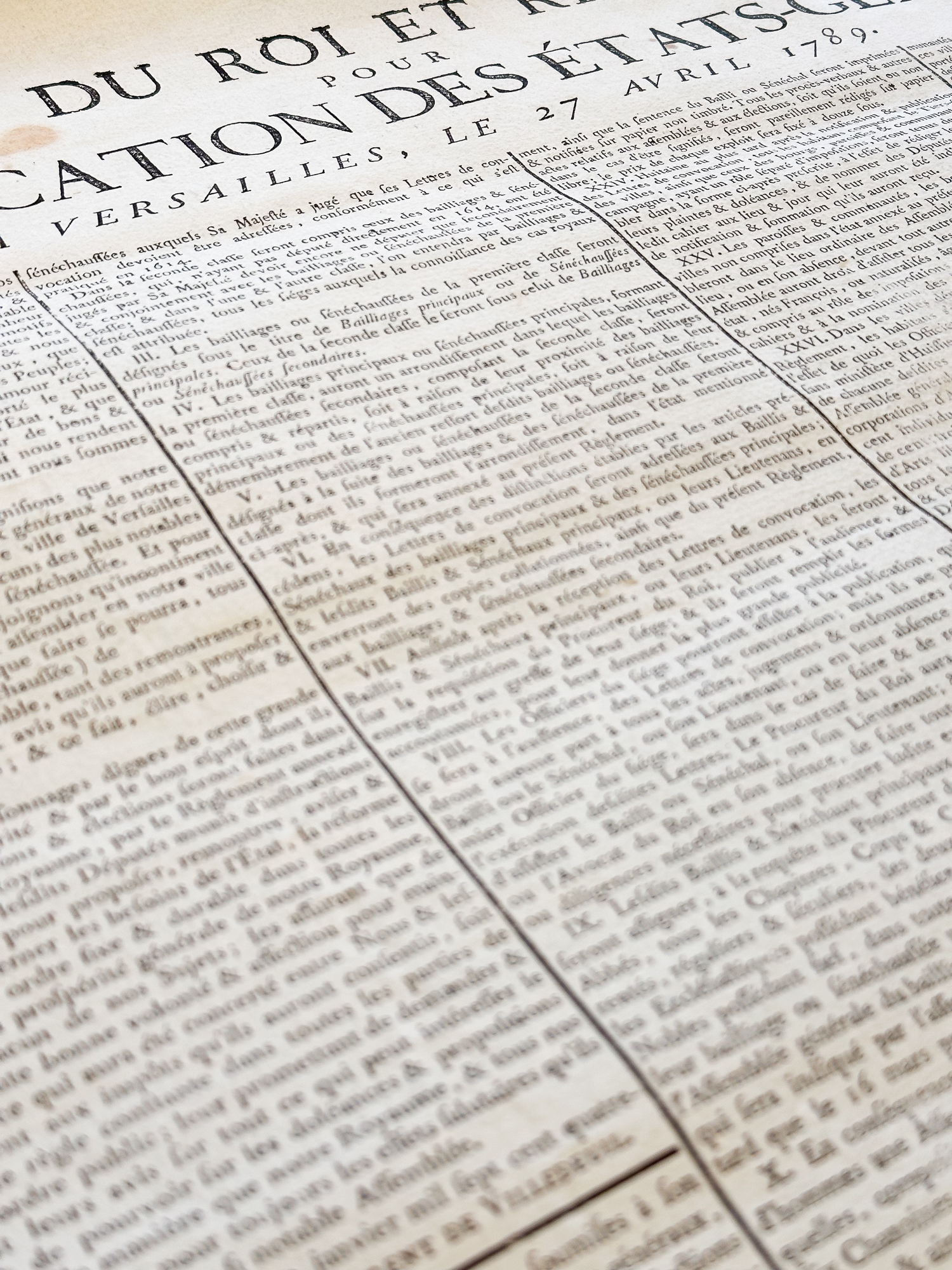

Y sont reproduits la lettre du roi ainsi que le règlement de la convocation (fixant l'organisation des élections et la rédaction des cahiers de doléances), pour diffusion dans les villes françaises. Le nom de la localité est laissé blanc sur cet exemplaire, qui n'a vraisemblablement jamais servi ; sur un exemplaire de l'affiche conservé au Musée Carnavalet, ce nom a été manuscrit à l'encre. On notera par ailleurs que le texte du règlement présente quelque différences mineures avec le texte publié en volume par l'Imprimerie royale : coupe ou ajout de virgules, suppression des lettres majuscules en début de chaque article, "en enverront des copies" plutôt que "enverront des copies" à l'article VI, "soit qu'ils soient" plutôt que "qu'ils soient" à l'article XXIII, "bailliage & sénéchaussée" plutôt que "bailliage ou sénéchaussée" à l'article XXIX, "des députés du Tiers-état" plutôt que "les députés du Tiers-état" à l'article XXXIII, "nommera" plutôt que "et nommera" à l'article XLIII.

Pour Louis XVI, la convocation des États généraux, qui n'avaient plus été réunis depuis 1614, constitue la seule réponse possible à une crise financière et sociale--pourtant, leur transformation en une Assemblée nationale usurpant l'autorité royale marquera le début de la Révolution française et la chute de l'Ancien Régime.

Dès 1786, le Trésor Royal, asséché notamment par la participation française à la Révolution américaine, est menacé de ruine. Mais l'Assemblée des notables de 1787 puis le Parlement de Paris rejettent les réformes financières proposées par les ministres de Louis XVI. Seuls les états généraux, avancent-ils, devraient décider des questions fiscales. Le peuple approuve cette prise de position du parlement, y voyant un signe de résistance face à la tyrannie de la monarchie absolue. Le roi et les parlements s'engagent dans un bras de fer au terme duquel Louis XVI finit par céder : la convocation des États généraux est ordonnée.

La mise en oeuvre, cependant, s'avère problématique : comment déterminer le statut des provinces et assurer la légitimité des élections ? L'enthousiasme populaire retombe lorsque le roi annonce que, comme en 1614, clergé, noblesse et tiers état compteront le même nombre de députés--et ce en dépit du fait que ce dernier ordre, regroupant 90 à 98% de la population, endosse le gros de la charge fiscale. Jacques Necker, ministre des finances, finit par renverser cette décision, doublant le nombre de représentants du tiers état.

En janvier 1789, le règlement est établi. Divisé en 51 articles, il s'ouvre sur une profession de bonne volonté :

Sa Majesté a désiré, que des extrémités de son Royaume & des habitations les moins connues, chacun fût assuré de faire parvenir jusqu'à Elle ses voeux & ses réclamations ; Sa Majesté ne pouvant atteindre que par son amour à cette partie de ces peuples, que l'étendue de son royaume & l'appareil du trône semblent éloigner d'Elle [...] Sa Majesté a donc reconnu avec une véritable satisfaction, qu'au moyen des Assemblées graduelles ordonnées dans toute la France pour la représentation du Tiers-état, Elle auroit ainsi une sorte de communication avec tous les Habitans de son Royaume. [...] Enfin, Sa Majesté, selon l'usage observé par les Rois ses prédécesseurs, s'est déterminée à rassembler autour de sa demeure les États généraux du royaume, non pour gêner en aucune manière la liberté de leurs délibérations, mais pour leur conserver le caractère le plus cher à son coeur, celui de conseil & d'ami.

En vérité, ce même règlement tend à assourdir les voix des populations les plus éloignées du pouvoir central : bailliages et sénéchaussées sont divisés en circonscriptions "principales" et "secondaires" en fonction de leur importance et de leur ancienneté ; alors que le nombre de députés est d'ordinaire calculé par rapport au nombre d'électeurs, dans le cas des paroisses rurales, la proportion demeure la même mais pour le nombre de "feux" (foyers) plutôt que d'individus ; les cahiers de doléances, remaniés à plusieurs reprises avant leur lecture à Versailles, ne reflètent guère les problèmes des paysans les plus pauvres ; les représentants du Tiers-état, qui doivent financer leurs déplacements et disposer pour faire campagne de temps de loisir, sont pour l'écrasante majorité des bourgeois aisés. Et si le droit de vote est accordé à certaines femmes (propriétaires de fief ou d'entreprise, membre d'une communauté religieuse ou d'une corporation), aucune ne sera élue. Outre ces considérations, le règlement, fort complexe, paraît souvent peu clair à ceux qui sont chargés de l'appliquer. Le roi lui-même en reconnaît l'imperfection, et annonce avec optimisme qu'il compte charger les États généraux de l'amender : "Sa Majesté a cru mieux répondre aux voeux de ses Peuples en réservant à l'Assemblée des États généraux le soin de remédier aux inégalités qu'on n'a pu éviter, & de préparer pour l'avenir un système plus parfait."

Au final, près de 6 millions de français prennent part au processus électoral, rédigeant 25 000 cahiers de doléances. Le 5 mai, les quelque 1200 députés se réunissent à Versailles. Mais avant même l'ouverture des débats, les représentants du tiers état s'offusquent du traitement préférentiel accordé aux députés des deux autres ordres, et les pourparlers s'éternisent. Le 10 juin, alors que Louis XVI, préoccupé par la mort du dauphin, porte son attention ailleurs, le tiers état invite les membres des autres ordres à les rejoindre, formant une Assemblée nationale usurpant le pouvoir du roi. Dix jours plus tard, cette même assemblée, trouvant sa salle de réunion fermée sur les ordres de Louis XVI, se regroupe dans la salle du jeu de paume et prête serment de ne pas se séparer avant la rédaction d'une nouvelle constitution. Cet événement marque le premier acte de la Révolution.

Tache brune, légère mouillure en marge, quelques déchirures marginales sans atteinte au texte.